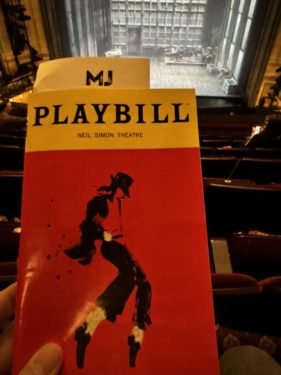

2022年に始まり、トニー賞を4つ獲得した話題のミュージカルMJ。

マイケルジャクソンの半生を描いてミュージカルですが予約の取れたニューヨーク最後の夜に観てきました。

最初に言いますが、ニューヨークに来た人は必ず観た方が良いですよ。

1992年、マイケルは「デンジャラス・ワールド・ツアー」の準備をしていますが、その時に長いインタビューを受ける事になるのです。

幼少期ジャクソン5時代に父親から受けた酷い仕打ちなどを少しづつ語り始めるマイケル。

ミュージカルにはマイケルの25の曲が散りばめられ、青色LEDの発明により、マイケルの生前としてはあり得ない光の舞台装置。

生きていたら、今こういう演出をしたいんだろうなあ。

以前にロンドンのウエストエンドでマイケルを主題にした別のミュージカルも観ましたが、完成度は別格ですね。

僕はMTVを観て育った世代なので、クイーンがいて、プリンス、カルチャークラブ、シンディローパー、マドンナなどと共にマイケルを知りました。

当時素晴らしいアーティストだとはもちろん思いましたが、まだまだ進化の過程で色々な人が出てくるのだろうと思っていたのです。

ですが歴史はそうではなかった。

マイケルを超えるスーパースターは、その後現れていないと言って良いでしょう。

音楽、ステージパフォーマンス、舞台装置全てが画期的。その素晴らしいステージを追体験出来るのは本当に素晴らしい事でした。

観客も若い人から年配の方まで、全てが舞台に没頭して涙する。

そんな素晴らしい体験が出来ました。本当におすすめします。