イタリアから帰ってきたばかりですが、残っていたドイツ・チェコブログを仕上げてしまいますね。

バイロイト祝祭劇場と、ワーグナー博物館に立ち寄ったのち、向かったのはドイツのほぼ中心にある「アイゼナハ」という街でした。

バイロイトからこの地まで、約200kmの道のりです。

アイゼナハはバッハが生まれ、若き頃のルターが住んだ街です。

山の上にある中世の城ヴァルトブルグ城に一路向かいました。

山の頂上の駐車場に車を停め、雨の中、きつい山道と階段を歩いて行くとヴァルトブルグ城につきます。

さて、この城は、音楽好きにとっては、あることでとても有名な場所なのです。

城の中に入るためにはツアーガイドによるツアーに入らなければなりません。

勝手に城を歩いてはいけないそうなのです。

英語+ドイツ語のツアーがありましたので、そのツアーに参加します。

さて、城は広いのですが、僕が行きたかった場所はただ一つ。ガイドの説明がもどかしいぐらい。

やっとのことでその大広間につきました。

この広間は「歌合戦の大広間」と言います。

13世紀のヴァルトブルグ城では、多くの詩人やミンネゼンガーと呼ばれる宮廷恋歌家人が招かれていました。

この場で詩歌を競い合っていたのがこの場所。

オペラを観られる方はピンときたかもしれません。

そう。

この部屋はワーグナーのオペラ「タンホイザー」の第二幕で描かれる、歌合戦の舞台なのです。加えて主役のタンホイザーはこのヴァルトブルグ城の騎士という設定です。

ちなみにこのガイドさんが言っていましたが、当時は歌合戦に負けてしまった人物は首を切られてしまったとか。

中世らしい、恐ろしい話ですね。

ツアーも終わりにさしかかり、この広間に到着した時に、荘厳なタンホイザーの第二幕の歌合戦の曲が流れていました。

すごいと思ったのは、その場にいた小学生ぐらいの女の子が、曲に気づくと「タンホイザー」とつぶやいて、そのままハミングを始めたのです。

ドイツ人の子供にとっても、ワーグナーの音楽は親しみがあるんだと、その文化度の高さに驚きましたよ。

この部屋の隣には、あのマルティン・ルターが新約聖書をドイツ語訳した小部屋がありました。

ルターは、その著作によってカトリック教会から事実上の破門を受け、帝国議会への召喚を受けます。

その会期中に消息を絶ったように見せかけて、このヴァルトブルグ城主のフリードリッヒにかくまわれたのです。

実はこのツアーでは、こちらがメインディッシュだったらしいのですが(笑)、本当に小さな小部屋。

ここでルターが10か月も悩みつつも作業をしたんですね。

そうそう。

このマルティン・ルターが残した言葉の中に

「医学は病人を、数学は悲しむものを、神学は罪人を作る。」

というものがありました。

僕も一人の医師として働いてきましたが、この言葉には感慨深いものがありますね。

ルターは自分が専門にしてきた神学というものに、例えようのない、ある意味の限界を感じていたのでしょうか。

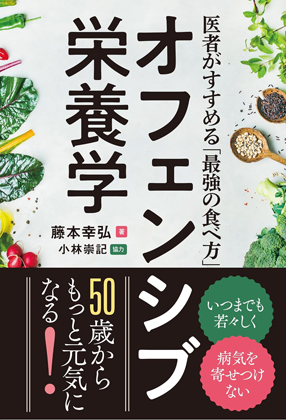

僕も、12年間大学医局に所属し病気の人たちを診てきましたが、医学というものには限界があるんだなと何度も感じた場面がありました。

当時は最も優秀な人間が、万能だと思って神学を学んだわけです。神学者であったルターが、神学について壁を感じて語った言葉の真意が少しわかるような気がしましたよ。

このお城から出るときの景色がとてもきれいでした。

ごらんください。