国民皆保険にという綺麗ごとによって、医療のクオリティを底辺に合わせなければならなかったため、国際比較でトップクラスだった日本の医療レベルが落ちたのは事実。

一方で、自費診療が優れた診療というわけでもない。

医療でも正確な情報の取捨選択の判断ができる人が生き残る時代になったのだと思う。

藤本幸弘オフィシャルブログ

藤本幸弘オフィシャルブログ

国民皆保険にという綺麗ごとによって、医療のクオリティを底辺に合わせなければならなかったため、国際比較でトップクラスだった日本の医療レベルが落ちたのは事実。

一方で、自費診療が優れた診療というわけでもない。

医療でも正確な情報の取捨選択の判断ができる人が生き残る時代になったのだと思う。

エクソソームや幹細胞上澄液などの点滴は、まだクリニックFでは勧めていません。

これらの成分が仮に体内細胞を若返らせるなら、日々体内に生まれている小さながん細胞をより元気にしてしまうと思う。

有効成分や危険成分の分離解析技術の研究がもう少し進むと治療に応用できるでしょうね。

一定年齢いくと、放置しておいても細胞は癌化するし、そのためにターンオーバーを抑えて老化してゆくのが人間という生物。

若返りと癌化は対極のベクトルなんだと思うんです。

少し考えるればまだ待ちだと、受ける側もわかると思うんですけどね。

やっぱり情報を取捨選択する教養は必要です。

こうなると打つ医師も打たれる患者も自己責任ですよね。

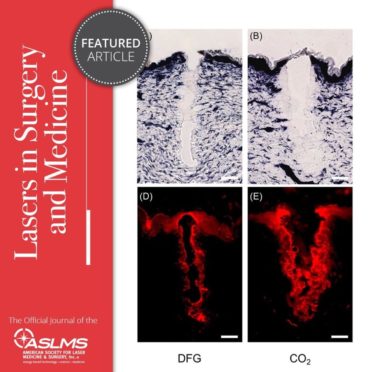

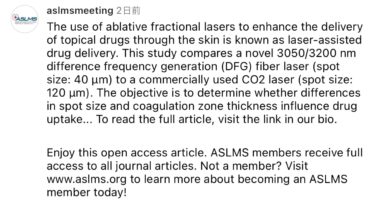

今月の米国レーザー医学会誌。

新たな3050/3200nmの経皮ドラッグデリバリーをアシストするレーザーについてでした。

まさに僕の薬学博士の研究の分野。

興味深く読みました。

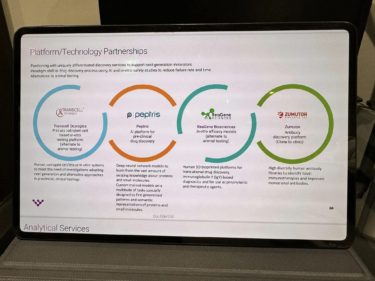

今日はインドはバンガロールより、医薬の毒性試験を専門にやってる企業のディレクターがクリニックFに見学に来ました。

多くの新素材の試験は、日本では動物愛護の関係でやりにくく、また高額になっていて、こうしたビジネスの依頼はまだ価格が安いインドなどにいくんですね。

国内のロート製薬の試験を受注したところなのだそうです。

僕も医学と薬学でそれぞれ博士号を取りましたので、新薬のネガティブな面の試験の難しさは知っているつもりですが、こうした分野を引き受けていくのは、まさに理系リテラシーの高い、理系大国のインドですね。

日本も負けていられませんね。

インド人仏教徒が豚を食べないのは、80歳で入定した仏陀が最後に食べて調子を悪くした食材だから。

僧侶が髪を剃るのは、集団生活で頭虱などの病気を防ぐためだったんだろうなと、改めて気づきました。

宗教は常に医療と結びついていますね。