西に飛びます。

さすが連休中で、機内満席。

残念ながら窓際が取れず、飛んで埼玉パート2観ています。

思えばパート1は名作だったなあ。

藤本幸弘オフィシャルブログ

藤本幸弘オフィシャルブログ

西に飛びます。

さすが連休中で、機内満席。

残念ながら窓際が取れず、飛んで埼玉パート2観ています。

思えばパート1は名作だったなあ。

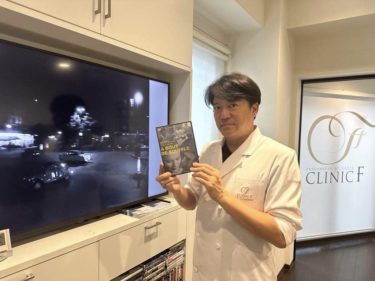

雨ですね。クリニックFの診療日です。

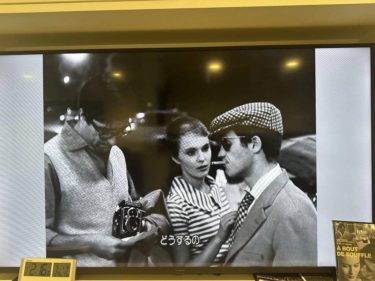

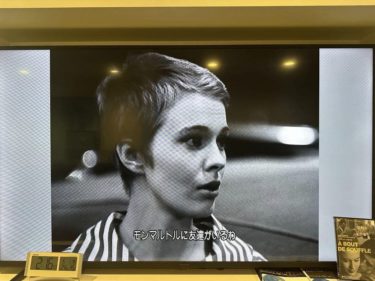

今日はこちらの映画をかけています。

ジャン=リュック・ゴダール監督・脚本、ジャン=ポール・ベルモンド、ジーン・セバーグによる「勝手にしやがれ」。

好きな患者さん多いんですよね。

映画の中で、モーツァルトのクラリネット協奏曲をレコードでかけるシーン出てきますよね。

ゴールデンウィーク前半戦。

シティハンター実写版観ました。

北条司の絵が好きでキャッツアイもシティハンターもエンジェルハートも読みましたが、鈴木亮平の役作りが凄すぎて、もう冴羽涼にしか見えませんね。

頭脳明晰な肉体派。本当にすごい俳優さんですね。

同じヒーローもののHKも凄かったですが、一見の価値ありです。

おすすめします。

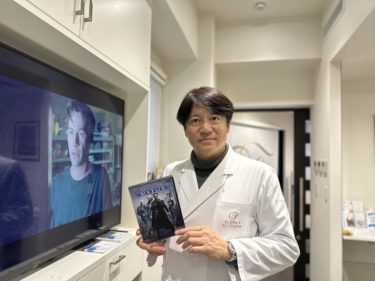

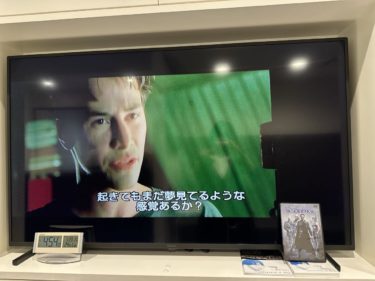

仮想世界マトリックスでのキアヌ・リーヴスの活躍。

思えば、設定からアクションシーンからすべてが画期的な映画でしたね。

米国では「メィトリックス」と発音するのですが、まだ話す英語に不慣れなとき、話題にあげた時、まったく通じなかった苦い思い出があります。

2021年に『マトリックス レザレクションズ』が公開。すぐに前三作おさらいして観に行きましたが、これを四作目とみるのか、前三作+1とみるのかは迷いますね。(笑)

前三作の近未来を予見したかのような映画、発想のオリジナリティが素晴らしいですね。

これこそ、芸術だなあ。

今週の海外出張を控えて、クリニックFは年末の模様。

開業時間も終了時間も延長して施術を行っています。

受付では、オードリー・ヘップバーン主演の映画版「マイ・フェア・レディ」を流しています。

ロンドンの下町のコックニー(Cockney:ロンドンの労働者階級で話される英語の一種)を話す花売り娘が、言語学者のレッスンで、見違えるような麗しい貴婦人に変貌するというストーリー。

コックニーはいわゆるデビット・ベッカムの英語の話し方。インタビューで、彼の英語を初めて聞いたときには印象的な発音にびっくりしたのを思い出します。

原作のバーナードショーの「ピグマリオン」がブロードウェーで大ヒットミュージカルをしてからの映画化。90年代にはジュリア・ロバーツが「プリティ・ウーマン」で映画のリバイバルを演じましたよね。

女性はその扱われ方によって、変身するという話。

さもありなん。

さて、外来も後半戦です。