昨日の米国レーザー医学会の報告兼ねたゴルフ医科研の異業種交流会。

新たにデビューしたレーザー医療機器の中でも注目に値するニューカマーが3機種あったので、その話を。

その後はワインとカラオケ、シミュレーションゴルフと盛会でした。

今週金曜日19時からは、元大関栃ノ心が3度目の来所。

ジョージアワインの会が開催されます。

ご興味ある方はいらしてくださいね。

藤本幸弘オフィシャルブログ

藤本幸弘オフィシャルブログ

昨日の米国レーザー医学会の報告兼ねたゴルフ医科研の異業種交流会。

新たにデビューしたレーザー医療機器の中でも注目に値するニューカマーが3機種あったので、その話を。

その後はワインとカラオケ、シミュレーションゴルフと盛会でした。

今週金曜日19時からは、元大関栃ノ心が3度目の来所。

ジョージアワインの会が開催されます。

ご興味ある方はいらしてくださいね。

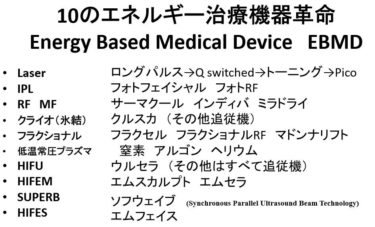

本日のゴルフ医科学研究所の交流会での講演。

ちょっと僕の専門の話を。

美容診療に使用されるレーザーの波長は以下の10波長が著名なものです。

それぞれの波長には皮下に反応する物質により、微妙な違いがあります。

532nm – 主に色素沈着、しみ、そばかすの治療に用いられます。

694nm(ルビーレーザー) – タトゥー除去や特定の色素障害の治療に使われます。

755nm(アレキサンドライトレーザー) – 脱毛や色素沈着の治療に効果的です。

810nm(ダイオードレーザー) – 脱毛に広く使用されています。

1064nm(Nd:YAGレーザー) – 脱毛、色素沈着、静脈拡張症の治療に使用されることがあります。

1320nm – 主に肌の若返りやしわの治療に使用されます。

1440nm – 脂肪細胞の減少や肌の若返りに使用されることがあります。

1540nm – 傷跡やストレッチマークの治療に効果的です。

1927nm – (ツリウムグラスレーザー)肌のトーンの均一化や細かいしわの治療に利用されます。

2940nm(エルビウムYAGレーザー) – 皮膚の剥離や再生を促す治療に使われます。

今回のボルチモアの米国レーザー医学会では、これらに加えて、皮脂腺(ニキビ)に特異的に効果が望める1726nmの波長、そしてあらなたフラクショナルレーザー波長として2910nm(エルビウムグラスファイバーレーザー)が導入されてきました。

また、Laser の頭文字、Lは light(光)を表しますが、電磁波のうち、光は紫外線、可視光線、赤外線を表します。

紫外線より短い波長、赤外線よりも長い波長が美容医療機器に使用されるようになりましたので、エネルギーベース医療機器と総称されるようになりました。

過去25年で様々なエネルギーデバイスが次から次へと市場に登場してきましたので、これらの性能の違いの話も、まとめてするようにしますね。

近赤外線線レーザー。

経験的になんですが、目元周り打つと「ドライアイ」が、軟口蓋に打つと「いびき」が解消されます。

論文も散見されますね。

新たな治療方法になるかもなあ。

クリニックF スマイルリフトのブログはこちらから

https://takahirofujimoto.com/blog/blog/laser-ipl-rf-plasma-ebmd/smilelift/

おはようございます。

いよいよ今週は11月を迎え、一気に短い秋から冬へと気候が替わるのでしょうね。

クリニックでも加湿器を出しましたよ。

ーーーーーー

僕がクリニックでレーザー診療をするようになって20年以上が経ちました。

あっという間のような長かったような。

クリニックFで扱ってきた機器の歴代ライナップを振り返ると、それこそ100台以上の機器を購入してきましたから感慨深いものがあります。

価格帯で言えば名車の歴史を振り返るということのようなもののはずですが、機能で言うと炊飯器や掃除機の歴史を振り返るような部分もあるのがおもしろいですね。

機器の進化の歴史です。

とはいえ、僕自身の診療ポリシーとしては20年変わらず。

「形を変える美容治療を行わない」

この点はぶれずに来ていると思います。

ポリシーはぶらさないその上でトレンドもあります。

これには映像技術、撮影技術の進化と生活の変化があるでしょう。

ーーーーーー

20世紀、日本人を揶揄した画像やパフォーマンスがあったのを御存じでしょうか?

ヨーロッパやアメリカの街で、眼鏡をかけスーツを着たビジネスマンが首からカメラを提げている。

どこでも写真を撮りまくる。

アジア人を見てどの国かわからない時、もしその人が首からカメラを提げていたらそれは間違いなく「日本人」だ、と言われたものです。

フィルム撮影時代だった時代は、写真を撮るという行為が非日常であり、撮る場合もそれは集合写真だったり記念写真だったりしたわけです。

良い写真が撮れれば、保存ものの奇跡の一枚や、ラッキーショット。

さらに、動画を撮るなんていうのは、さらにその先にあったものですよね。

画素も荒く、凹凸の詳細については知る由もない。

そのため、ハリウッドなどでも「手術」で形を整えることが主流でした。

実際それ以外に有効な手段はあまり見当たらなかったということもあるでしょう。

ーーーーーー

ハイビジョンやスマートフォン、YouTubeなどの普及により、2000年頃からこの流れが少しずつ変わっていきます。

「静止画像で美しく写ること」

「動画で不自然に見えないこと」

「若く見えること」

プチ整形なる言葉が出てきたのはもう20年も前の話ですね。

ボトックスやヒアルロン酸注入により、メスを使わず手術台に上がることなく形を整えることができる。

確かに束の間、静止画像では綺麗にはなります。

けれど、どこかの国の美人コンテストではないですが、写真としては美しい、でも個性のなくなった、表情のない顔が増えました。

ここで僕がこだわったのは、肌質の改善への集中化です。

画素数が上がり、それこそ女優さん、俳優さんなどは、寄せのシーンでは50インチを超えるテレビで、実際の顔よりも拡大されて映像が映ることになりますから、フィラーなどで形を整えるよりも、皮膚のターンオーバーを速めて綺麗な透明感を上げて、コラーゲンやエラスチン線維を再生させて弾力のあるハリのある肌を、レーザー照射でキープする事が、最も自然ない美しさが際立たせる最善策と思ったのですよね。

ーーーーーー

コロナ禍によりリモートでのコミュニケーションが全盛となった2020年代。

加工でなんでもできる時代。

「動画が美しく映ること」「綺麗な自分を画像に残せること」。

ここに主軸が移ります。

SNS全盛時代、加工動画の時代になったと言えます。

すべての写真を美肌にするにはもちろん、輪郭や目鼻の大きさまで加工してしまうので、リアルな自分の顔が残っていないなんて話も聞きます。

こうなると、単なる美人顔ではなく、発言内容や話し方によって人気度が変わり、より個性が引き立つことがニーズとなりました。

要は、生まれつき持った表面的ダイバーシティ(Diversity)から、思考や経験に基づく深層的ダイバーシティへの価値転換が行われているという事ですね。

僕の診療の現場のみにフォーカスしていえば、良くなったなと思うことは

「(有名人の)〇〇さんみたいな顔になりたい」

という方を今はほとんど見なくなったことです。

自分自身をどこまで伸ばせるか、という点に集中して話ができる。

そしてこうした患者さんは、綺麗になるのも早い。

自分自身ではない他の誰かを目指すわけではないわけですから当然ですよね。

今後の展開としては、さらに画素が良くなり、記録媒体、再生媒体としては3Dも4Dもあり得ます。

AI映像によるフェイクの技術も上がるでしょう。

いずれにせよ、現在の流行りや価値観にとらわれず、未来には好まれる見た目の常識も変化することを想定しながら、僕も治療を選択しているつもりです。

今週土日は日本美容医師会。

日本には大学系の美容外科学会JSAPSと、開業医系の美容外科学会JSASがあるのですが、この日本美容医師会JCMAは、僕と同世代のアラフィフのドクター達が作り上げた新しい勉強会。

世代が違うとニーズも異なります。

日進月歩の医療をキャッチアップするのには多くの勉強が必要ですが、僕もエネルギー医療機器分野で座長としてちょっとお手伝いさせていただいています。

きっと盛会になると思います。乞うご期待。