さきほどの記事で「日本の存在感の低下ぶりに愕然とした」ということを書きました。

これはこれで僕自身の感じたことであり嘘はありません。

しかし、実際本当に日本の存在感は低下しているのか?

ここについてもう少しきちんと考えていかないといけませんね。

ディベイトの法則として、ある側面から物事を見てそこにおけるデメリット、ネガティブな部分を討論した後は、次に別の側面からメリット、ポジティブな部分を討論するというものがありますから。

TVなどの家電製品、通信のプラットフォーム、車、日本語。海外でこうしたものに目が行き、そこに「日本製」がないということを憂うのは、もしかしたらその行為自体が時代遅れなのかもしれません。

何故なら実際海外で躍進する日本企業はいくつもあり、思いがけない場所で日本の技術や技術者が結果を出しているからです。

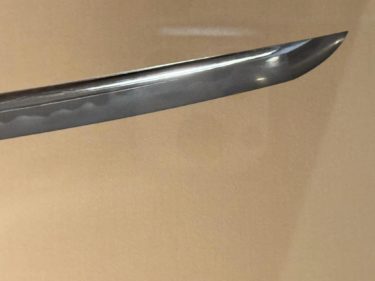

機器はもちろん、インフラや交通網、輸送さまざまあるでしょう。依然として日本のパスポートに対する信頼性は高く、連日ニュースになっているように、スポーツや音楽など芸術の分野、アニメや漫画、ゲームといったカルチャーの分野、食の分野、美容院、ホテル・・・など、「日本人が作るもの、生み出すもの、できること」に対する評価は高く、移住しても移民としての低賃金労働ではなく、高所得に繋がる職も見つけやすくなっていることに異論はないかと思います。農業の分野も注目されていますよね。

また、先の記事で 若者をどんどん海外に出さなければ、と書きました。

実際日本から出ない若者がいる現状はあるでしょう。

しかしこれもその一方で、教育移住や国際結婚などが増え、割と軽々と海外に出てしまう層が存在するのも確かです。

プロコン(Pros&Cons)、「賛成ポジション・反対ポジション」「メリット・デメリット」をみていけばどちらの立場でも議論は続きますが、それでも揺るぎない事実があるとすれば

この国には資源がない

地震がいつ起きるかわからず国土に対する不安は常に付きまとう

信頼に足る政府やマスメディアを期待することは当面できない

ということでしょうか。

その上で自身に与えられた生をどこでどう生きるのか。日本人である自分のアイデンティティをどこでどう生かすのか、この辺りを考えていきたいですね。