明日1 月9日(火)は19:00〜 ゴルフ医科学研究所の新年会です。

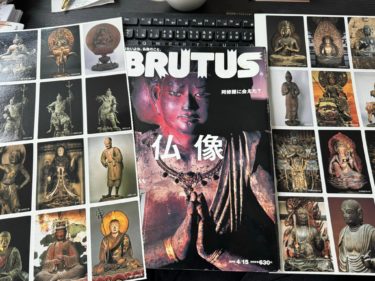

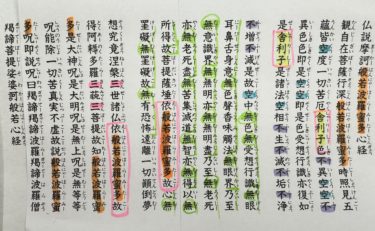

演題は「般若心経の解説と現代訳、記憶法」について

講演は、昨年真言宗僧侶として得度した私、藤本幸源(藤本幸弘)です。

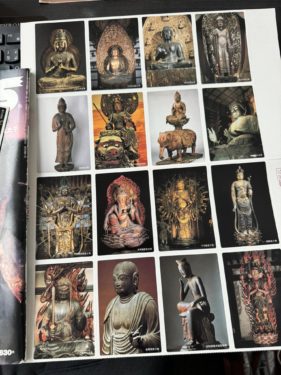

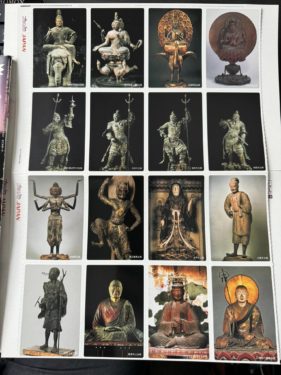

仏教は世界三大宗教の中でも、一神教のキリスト教とイスラム教と異なり、仏教は多様な神が共存できたので、八百万の神の文化を持つ日本には適していたと言えます。

しかしながら、釈迦入滅後1000年を経て仏教が日本に伝来した時は、苦しみから救われるための思想・信仰ではなく、建築・土木・木彫・金工・窯業などの最新技術・知見を伴う文化セットとしてであったと解釈もできます。

日本における仏教の教えは、宗教であるというよりメンタルマネジメントの一つであり、日本を代表する経営者であった京セラの稲盛和夫さんなど、得度をされた経営者も多くいらっしゃいます。

インド発祥以来の仏教伝来の流れと、その教えの根本のエキストラクトである般若心経の解説、およびその記憶法について講演させていただく予定です。

当日参加も可能ですので、皆様奮ってご参加ください。

写真は、広島県呉市野呂山にある弘法寺。弘法大師が籠ったとされる洞窟が祀られています。

================

ゴルフ医科学研究所 異業種交流会のお知らせ

【参加費】ゴルフ月額会員 5000 円・準会員 8000 円(チケット購入者)・非会員 10000 円

【流れ】19 時に乾杯ののち、プレゼンテーション数人。ケータリングと美味しいワインで歓談。その後はゴルフとカラオケチームに分かれて 22 時に終了になります。毎回 10-20 名が集まります。庄田主任コーチによる 340 ヤードドライブ見学や、ゴルフワンポイントレッスン。毎年 1000 本試飲する中から 30 本の選ばれた五つ星秀逸ワインをお楽しみください。クラブは常備していますが、ゴルフが出来る平服でいらしてください。

【日時】本年度の交流会の予定です。

1 月 26 日(金)19:00〜

「VR/AR/メタバースによる手術支援最前線」

杉本 真樹教授(Holoeyes 株式会社 Cofounder CEO, 帝京大学冲永総合研究所 Innovation Lab 教授)

情熱大陸その他多くのテレビ番組で取りあげられ、世界の医学会でも招待講演を受ける杉本教授に講演をお願いしています。エジプトミイラの 3D 画像や、手術時における体内 VR体験などできると思います。

1 月 28 日 (日)13:00〜18:00 定員 12 名 15000 円

北鎌倉の魯山人の窯を引き継ぐ河村喜史先生

作陶とお茶の会

2 月 6 日(火) 19:00〜

「ゴルフスイングのための 10 の物理学公式の解説」

庄田雅人/藤本幸弘 ゴルフ医科学研究所

2 月 9 日 19:00~ 参加費 15000 円

「バッハ無伴奏チェロ組曲とワインの調べ」

2020 年からスタートした、バッハの無伴奏チェロ組曲とワインの五感に響くマリアージュ。

ついにラストの第 6 番となりました!

演奏曲目 J.S.Bach 第 6 番ニ長調 BWV1012

チェロ:金子鈴太郎

※マリアージュするワインは、今回ボルドーワインを予定しております。

2 月 21 日(水)19:00〜

「成功する経営者に必要な資質 〜株式上場経験とともに〜 」

株式会社 BioFotic 代表取締役 藤本幸弘

3 月 6 日(水)19:00〜

「再生治療総論」

エクソゾーム、幹細胞上清液、多機能幹細胞などの若返りのための最新医療の解説と現状

クリニック F 藤本幸弘

3 月 16 日(土)18:00〜

イタリアワインの会

3 月 21 日(木)

昼 医科研コンペ 太平洋クラブ市原

夜 19:00~交流会 演題未定

=================

ゴルフ医科学研究所

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2 丁目 5-20

半蔵門線半蔵門駅近 有楽町線麹町駅近