今や大谷翔平選手の偉業で驚く事はありませんが、大リーグ日本人ホームラン最多記録なので今週はこの時計にします。

メカニカルハイビートムーブメント「キャリバー9SA5」内蔵。

藤本幸弘オフィシャルブログ

藤本幸弘オフィシャルブログ

今や大谷翔平選手の偉業で驚く事はありませんが、大リーグ日本人ホームラン最多記録なので今週はこの時計にします。

メカニカルハイビートムーブメント「キャリバー9SA5」内蔵。

Apple vision PROを購入するために、5番街のAppleへ。

今日のデモ予約が満員で入らないと言われたけれど、買うつもりできたと言ったら、ちょうどキャンセルが出てデモに入れる事に。

素晴らしい体験だったのですが、内蔵メガネのレンズを注文するのに2週間かかり、アメリカの住所と医師の処方箋がどうしても必要と。

コンタクト使えば良いと言われたのですが、いつもはしていないので、わざわざこのためにつけるのもしんどいので、買わずに帰ってきました。

デモ中に3Dで観たアバターの映画。素晴らしかったですよ。世界デビューしたら買います。

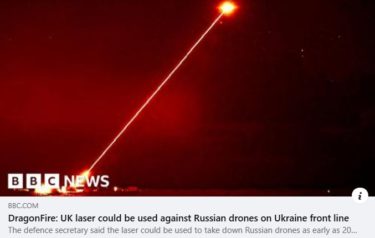

ちょっと前までは、スターウォーズのようなレーザー兵器は実現不可能と言われていたのですが、いよいよ実践投入となりますね。

驚きと共に、mRNAワクチンの様に海外から輸入させられる前に、日本で開発すべきだったのに。

チャットGPT4の作画機能が面白すぎますね。

簡単に指示を出すだけで、ロゴを作るのも、新しい図案を書くのも、イメージ図を描くのも数秒。

さらに修正も数秒。本当にすごい世の中になったものです。

宇宙が加速して膨張しつつあるのはご存知の通りですが、これには宇宙に広く存在するダークエネルギーが関わっていると言われています。

この根拠となっているのは、アインシュタインの一般相対性理論に基づく宇宙膨張モデルの基礎となる方程式の一つである、フリードマン方程式。

ダークエネルギーが宇宙のエネルギー密度の大部分を占めており、重力と反発力のバランスが変化し、加速膨張をもたらすと解釈されているのですが、実際には直接的には観測されたわけではありません。代わりに、宇宙の膨張や構造形成に関する観測データや理論的なモデルからその存在が推測されました。

フリードマン方程式には、宇宙の膨張率(スケールファクター)の時間変化率が含まれています。ダークエネルギーが宇宙全体に均等に分布しており、その密度が一定であると仮定すると、フリードマン方程式の右辺にダークエネルギーの影響が現れます。

このダークエネルギーの存在を解明するのが、現在宇宙物理学の解明に必要なのですが、昨年、デンマークと東工大綿引先生の二人の共著で、ダークマターを介さないで宇宙膨張を説明する、新たな理論が提案されました。

Is the present acceleration of the Universe caused by merging with other universes?

https://iopscience.iop.org/…/1475-7516/2023/12/011/pdf

こちらフリーで読めましたので論文読んでみましたが、一見拡大しているように見える宇宙は、幾つかの新しくできた小宇宙を吸収しているからというもの。

興味深い。

宇宙物理学を一歩進めるために、追報が待たれますね。