クリニックFの外来中です。

梨をいただきました!嬉しい。

藤本幸弘オフィシャルブログ

藤本幸弘オフィシャルブログ

クリニックFの外来中です。

梨をいただきました!嬉しい。

新国際学会周遊記──失敗しない人より、失敗から立ち上がる人へ

昨日は呉から両親が7年ぶりに上京したのですが、広島からのフライトが2時間もディレイする事態に。lineもメッセンジャーもやらないので連絡も電話だけ。齢80を超えて、色々なフォローが必要だったので、さまざまなことを想定して準備をしていたのです。動くにも、自分が移動する時間の3倍は考えないといけません。

呉にはなるべく顔を出すようにはしているのですが、やはり会うたびに加齢を感じます。週末まで東京にいるのでなるべく一緒にいてあげたいと思います。

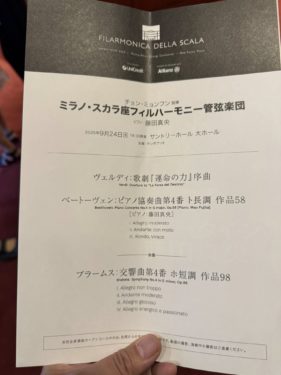

昨日はスケジュールぎっちりだったので、2時間の遅れをとり戻すのが大変で、今日の工程のクライマックスのサントリーホールの藤田真央君のコンサート時間までギリギリ到着に。でも本当に喜んでもらえました。この歳になって親孝行できるのはありがたい事ですね。

藤田真央君の3連日の最終コンサート。前二日はラフマニノフとチャイコフスキーをベースとしたロシア風でしたが、最終日はベートーヴェンとブラームスのドイツ風。序曲とアンコール曲は同一でしたが、これについてはまた別の機会に。

閑話休題

今日は失敗のフォローの話について考えてみました。

予測できない飛行機のディレイ後に、何をどう動けば対処できるか?過去の400回以上の海外出張で数多くの対処法を学んできたつもりです。思えば、今の日本人は失敗を恐れて何もしなくなっている。

「私は失敗しないので」。

テレビドラマの決め台詞としては痛快ですが、現実の世界においては少し違うように思えます。むしろ失敗しないことを誇る人よりも、失敗したあとにどう立ち上がり、どう修正してゆくか。その過程にこそ、本当の実力が宿るのではないでしょうか。

◆失敗は“恥”ではなく“資産”

医学研究の世界でも、臨床の現場でも、僕自身が痛感してきたのは「失敗は避けられない」という事実です。治療方針が必ずしも期待通りに進まないこともあるし、研究仮説が実験データで裏切られることもある。しかし、その失敗の一つひとつは、次の判断を洗練させるための“資産”になります。

心理学的にも、レジリエンス(回復力)は成功体験よりも失敗後の立ち直りで強化されるとされています。つまり、失敗経験そのものが人間を強くするのです。

◆経営に学ぶ「Fail Fast, Learn Faster」

経営学の世界では「Fail Fast, Learn Faster(早く失敗し、早く学べ)」という言葉が定着しています。Sitkinの研究では、失敗を許容し学びに変える組織こそが長期的に成功することが示されています。失敗を恐れて挑戦を避ける企業は、短期的には安定しても、やがて成長の機会を失ってしまうのです。

◆臨床の現場に重ねると…

臨床現場でも同じことが言えます。医師として大切なのは、常に100%正しい判断をすることではありません。患者さんにとって最適な結果に近づけるために、誤りや予想外の反応が起きた際に、いかに迅速かつ柔軟に対処できるか。その対応力こそが、患者さんの信頼を生むのです。

「失敗しない人」よりも「失敗しても立ち直れる人」の方が、長い目で見ればはるかに強い。成功とは、無傷の歩みではなく、転んだあとに立ち上がる姿に宿るものです。

学会発表で予想外の質問が飛んできたとき、ゴルフのラウンドで池ポチャしたとき、あるいはオペラの舞台でアリアを外したとき。むしろその瞬間からが“本番”なのです。

新国際学会周遊記──芸術の定義とエロティシズムの未来

芸術の定義をめぐって

今までもこのブログで美については多く語ってきた。

「美」とは、人間の情動の中でも特別な位置を占めるものだ。

それは単なる感覚ではなく、必ず「快感」を伴い、脳の報酬系を震わせる。音楽や絵画に触れたときの「ぞわぞわ」は、神経科学的にはドーパミン放出という形で説明できる。

同時に、美は文化によって形づくられる。ギリシアの黄金比、日本の侘び寂び、インドの多神的装飾──背景が異なれば「美」の基準も変わる。だから美は、個人の感覚であると同時に、社会の記憶の反映でもある。

古来「真・善・美」と並び称されたように、美は人間が世界を理解する三つの道の一つであり、快感を媒介に文化と精神をつなぐ情動なのである。

では芸術とは何か?

この問いも人類の歴史とともに繰り返し語られてきた。プラトンは「芸術はイデアの模倣にすぎない」と冷ややかに断じた。彼にとって芸術は真理から遠ざかる影にすぎなかったのだ。しかしその弟子アリストテレスは、むしろ芸術を「模倣を通じて普遍をとらえる営み」と捉え、人間の感情を浄化するカタルシスの装置とした。

近代に入るとカントは「利害から自由な美的判断」を芸術と結びつけ、ヘーゲルは「絶対精神の自己表現」と定義した。いずれにせよ、芸術は人間が自分自身の存在を超えて、なにか大きなものとつながろうとする営みと考えられてきた。

この古典的議論に現代科学が光をあてる。脳科学によれば、私たちが芸術作品を前にしたときに感じる「ぞわぞわ」や「鳥肌」は、単なる気まぐれではない。

音楽や絵画に没入したとき、大脳辺縁系の動物脳の報酬系(側坐核)がドーパミンを放出し扁桃体が好き嫌いをジャッジする。その情報に対して大脳皮質の人間脳の前頭前野が感情や意味づけを処理する。そこに「予想と裏切り」「秩序と破綻」が重なることで、私たちは強烈な感覚を得るのだ。

つまり芸術の定義をひとことで言い換えるなら──人間の脳と心を震わせ、意味を超えて快を生むもの。これこそが時代を越えて共通する核なのではないだろうか。

この定義に立てば、性愛表現は芸術の一部になりうる。むしろその原初的な力ゆえに、古来より芸術の重要な題材となってきた。

ギリシアの壺絵に描かれた性愛、インドのカジュラーホ寺院に刻まれた官能的な彫刻、そして日本の浮世絵師たちが競い合った春画──いずれも社会の中で「神聖」「豊穣」「ユーモア」と結びつけられ、単なるわいせつ物ではなく文化の中心にあった。西洋においても、ルネサンス期のティツィアーノやルーベンスが描いた裸婦像は、宗教的寓意と結びつきながら人々を魅了してきた。

脳科学的に見ても、エロティックな表現は単なる性欲刺激を超えている。視覚的な官能刺激が視床下部や報酬系を活性化させると同時に、芸術として提示されることで前頭前野が働き、社会的意味づけがなされる。この「本能」と「意味」の二重の回路が同時に作動するとき、私たちは単なるポルノグラフィーにはない「芸術的ぞわぞわ」を経験するのである。

言い換えれば、エロティシズムは芸術の核心に触れている。人類の根源的欲望を刺激しつつ、それを形式美や物語に昇華したとき、そこに「官能美」という芸術の一形態が立ち現れる。春画が海外のコレクターを魅了し、西洋近代美術に影響を与えたことも、その証左であろう。

近年、地方で裸婦像などの展示が無くされる傾向にあるというが、動物脳による情動を、人間脳で芸術に昇華しているからこそ、野外の展示が可能になっているわけであり、物事の本質を見極めないとなあとは思う。

結論として現代人に必要なのは、五感を豊かにして「動物脳を鍛え直す事」なのかもしれない。

では未来に向けて芸術はどこへ進むのか。

AIが描く絵画、アルゴリズムが奏でる音楽、VRやメタバースの中での身体表現──これらはすでに現実のものとなりつつある。芸術は「鑑賞するもの」から「体験するもの」へとシフトし、脳と身体を直接揺さぶる方向へ拡張していくだろう。

特に興味深いのは、芸術が「神経刺激の設計」へと進化しつつあることだ。VR空間の没入体験は、視覚・聴覚だけでなく触覚や前庭感覚にまで広がりつつある。AIが介在することで、個々人の嗜好や感情に合わせて瞬時に調整されるアート体験も可能になった。これにより、従来の「作品」という枠を超えた「神経体験としての芸術」が姿を現している。

エロティシズムも例外ではない。VRを通じた官能表現や、AIが生成するエロティックなビジュアルは、これまで以上に「美」と「快感」を同時に刺激する可能性を秘めている。もちろん、そこには倫理的な議論や社会的制約が伴うだろう。しかし、芸術の本質が「ぞわぞわを生み出すこと」であるならば、エロティシズムが未来の芸術の最前線で実験されることは避けられない。

畢竟、芸術とは、人類が生み出した最も贅沢な神経刺激である。

その定義において、エロティシズムは常に芸術の一部であり続け、今後はさらにテクノロジーと融合して新しい地平を切り開いていくだろう。

プラトンが忌避した影の世界も、アリストテレスが見出したカタルシスも、そして現代の脳科学が測定する「ぞわぞわ」も──そのすべてが芸術の本質を形づくっている。

未来の芸術は、AIやVRといった道具を通じて、「本能」と「意味」の二重奏をさらに精緻に響かせることになる。

そこに立ち会う私たちは、芸術をただ鑑賞するのではなく、自らの脳と心で「創造される体験」として享受することになるのだ。

新国際学会周遊記──クラシック音楽と拍手の流儀

クラシックのコンサートホールに行くと、初めての人が一番迷うのが「拍手のタイミング」だと思う。

常識として覚えておきたいのは二つだけ。

ひとつは 楽章の間では拍手をしないこと。交響曲や協奏曲は、いくつかの楽章がまとまって一つの作品を形づくっている。途中で区切ると、物語が途切れてしまう。

もうひとつは 指揮者が完全に棒を下ろすまで待つこと。最後の音が消えて、会場に静寂が満ちる数秒間も、音楽の一部なのだ。その前の拍手は他の観客にも、指揮者にも楽団にも失礼だと考えてもらった方が良いと思う。

◆ベートーヴェン《運命》の戸惑い

親しみやすい例を挙げれば、ベートーヴェンの交響曲第5番《運命》。冒頭の「ジャジャジャジャーン!」で有名な第1楽章が終わると、思わず拍手したくなる。しかしもちろん、まだ作品は半分も終わっていない。ここでもやはり静かに待つのがマナーだ。

◆《悲愴》の第3楽章に潜む罠

チャイコフスキーの交響曲第6番《悲愴》も有名だ。第3楽章は華やかな行進曲で終わるので、客席から思わず大喝采が起きる。ところが実は、そのすぐ後に真に悲痛な終楽章が待っている。ここで拍手してしまうと、作曲家が仕掛けたドラマの連続性が途切れてしまう。指揮者によっては大きく手を振り下ろし、「まだ終わっていませんよ」と観客を制する場面を何度も見てきた。

◆《パルジファル》と沈黙の儀式

ただし例外もある。ワーグナーの《パルジファル》は、かつてバイロイト祝祭劇場で幕ごとに拍手を禁じられていた。観客は息を殺すように全幕を聴き、最後にようやく拍手を送る。それはコンサートというより宗教儀式に近い体験で、僕も初めて味わったときは息苦しいほどの沈黙に圧倒された。

◆サントリーホールでの一幕

そうはいっても、実際の会場では迷う人が多い。

以前サントリーホールでベートーヴェン運命を聴いたとき、隣の席のご年配の方が第1楽章の終わりで思わず大きな拍手をしてしまった。周囲が一瞬ざわめいたが、その方の顔には純粋な感動の表情が浮かんでいて、僕はむしろ好ましく思った。マナーとしては控えるべき拍手でも、心が揺さぶられて出た自然な反応なのだ。

このとき、音楽の力と礼儀のバランスについて改めて考えさせられた。

◆沈黙もまた音楽の一部

マーラーやブルックナーの交響曲では、この沈黙の意味がさらに重い。

マーラー第5番のアダージェットの後に拍手が起きることがあるが、それは巨大な物語の途中に不用意な区切りを入れてしまう行為でもある。

ブルックナーに至っては、楽章ごとに拍手をする聴衆はほとんどいない。彼の音楽は大聖堂のように設計されており、その沈黙こそが建築の一部だからだ。

逆にオペラではアリアが終わるたびに拍手や「ブラヴォー!」が飛び交い、それが舞台との掛け合いになる。

クラシック音楽における拍手とは、単なる礼儀ではなく「音楽にどう参加するか」のひとつの選択だ。

まずは常識を心得て静かに待ち、あとは曲や会場の空気を感じながら拍手を送る──。

その一瞬に立ち会うことこそ、旅人として世界のホールを巡る僕にとっての小さな喜びなのだ。